Arte indígena descoloniza galerias, teatro e literatura no Brasil

Presença indígena em galerias, bienais, feiras de livros, teatro e cinema no Brasil se multiplicou, em um amplo reconhecimento de que os povos indígenas também produzem arte e artistas. A imagem acima é obra plástica, sem título, de Ibã e Bane Huni Kuin, ambos do Movimento de Artistas Huni Kuin, exposta no Masp, entre 24…

POR MARIO OSAVA

RIO DE JANEIRO – Parece uma jogada concertada. Nos últimos anos, a presença indígena em galerias, bienais, feiras de livros, teatro e cinema no Brasil se multiplicou, em um amplo reconhecimento de que os povos indígenas também produzem arte e artistas.

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) elegeu 2023 como o ano da arte indígena. Três amostras ocuparam suas salas de março a junho.

“Mahku: mirações” reúne 108 esculturas, pinturas e desenhos do Movimento dos Artistas Huni Kunin (Mahku), sobre mitos e visões ancestrais propiciados pela Ayahuasca, um chá alucinógeno, no povo huni kunim, que tem seu habitat no Acre, um estado brasileiro na Amazônia ocidental, na fronteira com a Bolívia e o Peru.

Trinta e quatro pinturas de Carmézia Emiliano, do povo Macuxi, que vive no norte de Roraima, estado fronteiriço com a Venezuela, compõem outra exposição. O terceiro é composto por dois documentários em vídeo sobre pinturas corporais do grupo mebengokré, que vive em São Félix do Xingu, no norte amazônico do Pará.

Uma mostra internacional, “Histórias Indígenas”, reunirá obras de diversas linguagens artísticas da América, Oceania e Escandinávia, de 20 de outubro a 25 de fevereiro de 2024. Tanto os artistas quanto os curadores são indígenas.

“Essas exposições são uma grande conquista para os povos indígenas e também para seus aliados. Eles ajudam a pensar um novo tempo para os povos indígenas”, avalia Edson Kayapó, curador da mostra internacional e dos vídeos Mebengokrés.

“Vamos contra a arte colonizadora. É um movimento decolonial, de ruptura com a arte padrão”, disse à IPS o escritor, também escritor, por telefone desde Caraíva, na Bahia, onde forma professores indígenas.

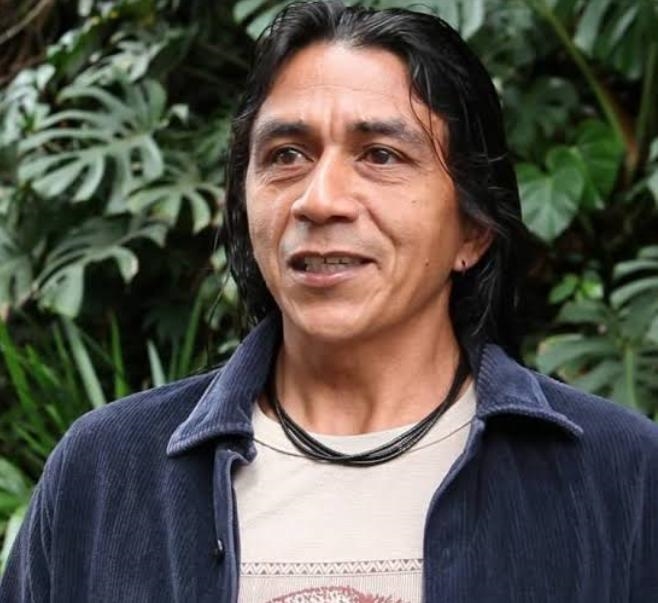

Edson Kayapó, escritor e subcurador de arte indígena do Museu de Arte de São Paulo, é um dos artistas indígenas que mais se destacaram no Brasil, tanto por obras próprias quanto por suas curadorias. O historiador também forma professores de ensino indígena no nordeste da Bahia, embora pertença ao povo Kayapó, cujo habitat é a Amazônia brasileira (Imagem: Cortesia de Antonio Carlos Ferreira Banavita)

Kayapó, formado em História e doutor em História Social, integra a curadoria adjunta permanente de artes indígenas do Masp, compartilhada com duas “parentes”, Renata Tupinambá e Cássia Karajá. Os indígenas brasileiros costumam usar como sobrenome o nome de seus povos originários, como é o caso desses três curadores.

A participação indígena nas exposições, principalmente de artes plásticas, é tradicional, mas como objetos representados nas obras de artistas consagrados, geralmente brancos, ou seja, de origem europeia. Sua própria produção “era considerada artesanal, folclórica”, admitiu Kayapó. Eram obras de um povo, impessoais ou arqueológicas, temas para antropólogos e não para curadores artísticos. Artistas individuais não eram reconhecidos entre os indígenas.

O artesanato tem sido o limite em que se confina a criação indígena no Brasil, e também no mundo, diante de preconceitos e estereótipos “civilizados”, sem dar visibilidade a uma arte que transcenda essa produção indígena.

Se foi reconhecida a contribuição religiosa de sua visão de mundo, mas não a transcendência artística, o talento pessoal de expressar ideias, emoções ou a realidade através das artes plásticas, musicais, literárias ou cinematográficas.

Exposição de artesanato indígena brasileiro durante congresso internacional realizado no Rio de Janeiro. O estereótipo foi, e continua sendo, que a criatividade indígena se limita ao artesanato e outras expressões culturais “menores”, sem o talento individual para a expressão artística, estética e mágica da arte. (Imagem: Mario Osava/IPS)

Certificação da bienal

Isso mudou nas últimas décadas, principalmente após a Bienal de São Paulo de 2021, a mais importante mostra internacional da América do Sul, que funciona como uma espécie de certificado de qualidade artística contemporânea.

Aquela edição, a 34ª da Bienal iniciada em 1951, selecionou nove artistas indígenas, cinco brasileiros e outros do Chile, Colômbia, Estados Unidos e Groenlândia. Foi apelidada de “a Bienal dos indígenas”.

Este ano, a participação indígena brasileira será ampliada, na mostra de setembro a dezembro, devido à presença de grupos de artistas, como o Mahku, que já se apresentou no Masp; e outro do povo Yanomami, ainda pouco integrado à sociedade brasileira e distribuído entre Brasil e Venezuela.

É um povo que vive a tragédia das invasões de garimpos, estimuladas pelo governo anterior, do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, e causadoras de mortes violentas e doenças infecciosas.

Exposições de arte indígena proliferaram por todo o país, mas especialmente na cidade de São Paulo, onde o governo do estado de mesmo nome construiu em 2022 o Museu das Culturas Indígenas (MCI), um centro permanente de exposições, estudos, mostras e diálogo interétnico.

A gestão é compartilhada entre a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e o Conselho Aty Mirim, que reúne lideranças dos diferentes grupos indígenas sobreviventes no estado de São Paulo.

Denilson Baniwa, artista plástico vencedor do prêmio Pipa, o mais importante prêmio de arte contemporânea do Brasil, nascido em um município da bacia do rio Negro amazônico, é o curador de dois andares no MCI, um chamado “Casa de Reza”, onde as pessoas cantam e dançam em devoção aos espíritos das florestas.

Um grande tronco sobre uma tapeçaria de folhas representa a tragédia do desmatamento. Em outro andar, uma gigantesca serpente de pano simboliza o início da humanidade.

“Não há separação entre nós e a natureza, é assim que a arte indígena a expressa. Nós somos a natureza. Nossos territórios originais respeitam a natureza e nossas artes se opõem ao genocídio e ao ecocídio”, resumiu Edson Kayapó, também artista e curador.

A fachada do Museu das Culturas Indígenas, sediado na cidade brasileira de São Paulo. É um centro de exposições, estudos e diálogo interétnico, do governo do estado de São Paulo, com gestão compartilhada com representantes de grupos indígenas (Imagem: MCI).

Literatura, teatro, cine

A ascensão da presença indígena se estende a muitos campos artísticos. Cresceu nas bienais do livro do Rio de Janeiro e de São Paulo, com forte presença nas mesas em que falam autores indígenas.

Livros antes considerados antropológicos, ganharam status literário. “A Queda do Céu”, do líder Yanomami David Kopenawa, escrita com o antropólogo francês Bruce Albert, virou peça teatral, adaptada por José Celso Martinez Correa, famoso dramaturgo brasileiro falecido em 6 de julho vítima de um incêndio em São Paulo.

Daniel Munduruku, que também leva como sobrenome o nome de sua aldeia, formado em Filosofia e doutor em Educação, é autor reconhecido pela qualidade literária de 56 livros, em sua maioria voltados para o público infanto-juvenil.

Ailton Krenak, ativista decisivo pela ratificação dos direitos indígenas na Constituição brasileira de 1988, é também autor premiado de livros ambientalistas. Este ano adaptou a ópera Guarani, baseada em um romance do século XIX protagonizado por um indígena, ainda “bom selvagem”, apresentado à visão indígena.

Uma geração de cineastas passou a exibir seus filmes e vídeos, geralmente documentários sobre aspectos da vida indígena ou tragédias indígenas. Boa parte dela formada pelo “Vídeo nas Aldeias”, projeto do cineasta francês Vincent Carelli, radicado em Recife, capital do Nordeste, que capacita jovens indígenas a fazerem seus próprios filmes.

“Mundurukania”, um documentário sobre a resistência do povo Munduruku à mineração e grandes projetos que ameaçam suas terras na bacia do rio Amazonas Tapajós, é dirigido por três mulheres indígenas, Aldira Akay, Beta Munduruku e Rilcelia Akay.

Presume-se que terá grande audiência quando estrear em 2024, já que é coproduzido pela Globo, maior órgão de televisão e comunicação do Brasil.

“Vejo esse movimento como oportuno, para que o país se olhe e compreenda melhor suas raízes culturais, principalmente a Amazônia, que tem raízes profundas na cultura indígena. É uma forma de olhar para a nossa essência e a arte visual é um meio impressionante para promover mudanças culturais”, destacou Carlysson Sena, fundador e diretor da Galeria de Arte Manaus Amazônia.

Sua galeria é promovida pelo Instituto Dirson Costa de Arte e Cultura (IDC), organização não-governamental que desde 2000 “divulga artes visuais com temática amazônica”. Também o faz por meio de sua Escola de Arte, que formou muitos artistas indígenas.

“Desde a sua criação, o IDC teve a visão de que a arte visual dos indígenas um dia seria reconhecida pelo sistema de artes” e incubou a galeria para que “ela fosse um elo entre a produção dos artistas formados na escola e a mercado”, disse Sena à IPS de Manaus.

O próximo projeto do instituto é a criação do Museu de Arte e Imaginário da Amazônia digitalizado, que reunirá o acervo de obras da região, inclusive de arte indígena.

Este artigo foi elaborado com as contribuições de Ines Zanchetta, de São Paulo.

Publicado originalmente na Inter Press Service.

É correspondente da IPS desde 1978, e está à frente da editoria Brasil desde 1980. Cobriu eventos e processos em todas as partes do país e ultimamente tem se dedicado a acompanhando os efeitos de grandes projetos de segurança, infraestrutura que refletem opções de desenvolvimento e integração na América Latina.