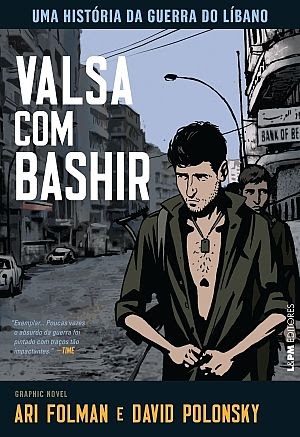

Dançando de novo a “Valsa com Bashir”, por Sandra Helena de Souza.

Vale a pena ver de novo ou assistir pela primeira vez esse filme que retrata os massacres de Sabra e Chatila, no início dos anos ’80, um dos mais cruéis momentos do conflito entre palestinos e israelenses, antes do genocídio atual que Israel perpetra em Gaza.

Em uma noite num bar, um velho amigo conta ao diretor Ari Folman sobre um sonho que tem repetidamente no qual ele é perseguido por 26 cães ferozes. Toda noite o mesmo número de feras. Os dois homens concluem que existe uma ligação entre o sonho e sua missão no exército de Israel na primeira Guerra no Líbano no início dos anos 80. Ari Folman se surpreende por não conseguir lembrar de mais nada sobre aquele periodo de sua vida. Intrigado por esse mistério, ele decide encontrar e entrevistar seus velhos amigos e companheiros espalhados pelo mundo. Eis a sinopse corrente de Valsa com Bashir. Uma valsa de loucos.

Parece simples e podia ser tratado como um roteiro de suspense, comum em filmes de guerra. Mas a opção de Ari Folman segue direção contrária. Valsa com Bashir é um filme contundente em que se entrelaçam a história de um homem e a história de uma nação, aliás, de duas nações, ou mesmo a história humana recente no que ela tem de mais aberrante. Cito Nietzsche: “A serenidade, a boa consciência, a alegria na ação, a confiança no futuro, tudo isso depende, no individuo, como na nação, da existência de uma linha de demarcação entre o que é claro e pode abarcar-se com o olhar e o que é obscuro e confuso. Trata-se de saber esquecer a tempo, como de saber recordar a tempo…” O que se deve esquecer? O que se deve lembrar? E até quando? Folman, qual Teseu, envereda pelo labirinto da memória desprovido do fio de Ariadne e não pode contornar suas armadilhas, nem para perdoar-se O perdão, essa faca de dois gumes: perdoamos e esquecemos porque ansiamos ser perdoados, mas não elidimos nossa condição de vítimas ou algozes. Antes, os recalques desse esquecimento pessoal ou cole tivo nos cobram de modo inapelável.

Folmam descobrirá que é vítima de sua própria omissão, uma omissão compartilhada, mas nem por isso menos aterradora. O ponto de partida é o sonho do amigo que acaba por evocar seu estranho e providencial esquecimento quanto a acontecimentos cruciais de sua vida e de seu país. Não é preciso um olhar de especialista para identificar um forte apelo psico-analítico em seu processo de entrega e aclaramento progressivo de memória. O sonho dos 26 cães e interpretação do amigo ativam o enigma de sus amnésia acomodada e pacificadora.

Até onde devemos seguir em nossas auto investigações? Deve-se mesmo tudo lembrar? Pode-se viver sem esquecer? Que esquecimento é produtivo e vivificante e qual aquele que se ressente de sua própria obscuridade nos fazendo girar em círculos viciosos? O fio da memória de Folman, antes o fio da memória histórica recente, fá-lo tecer uma trama psicossocial que aponta para um esquecimento pessoal e coletivo de crimes cometidos por um povo que sofreu do mesmo horror a que subjuga outro, em tempo assustadoramente próximo. Folman é judeu israelense. Seus pais estiveram em Auschwitz e ele próprio serviu na Guerra do Libano. Onde estava ele, o que fez, que participação teve nos massacres de Sabra e Chatila? Por que escavar esse passado incômodo? Ainda Nietzsche: “É, pois, pela faculdade que o homem tem de fazer servir o passado à vida e de refazer a vida com o passado, que o homem se torna homem…” O ímpeto auto analítico e auto expositivo de Folmam denunciam seu incômodo com sua beneficente condição injusta; ele insiste, então, para reparar os agravos e crimes que não devem ser esquecidos nem banalizados. Não são apenas seus crimes, são crimes coletivos, por ação, cumplicidade, omissão, conivência com a barbárie e sobretudo, por esquecimento. Sua coragem revela o avesso da autocomiseração dos judeus israelenses que silenciam, sobretudo estes, diante do persistente e gradual genocídio contra a população palestina.

Mais uma vez sobressai a estupidez da guerra, completamente banalizada pela concorrência cínica com a vida ordinária onde quase mais ninguém se importa, a maior parte às voltas com o pequeno cotidiano tentando alhear-se completamente do horror que bate à porta.

O recurso da animação que se configura ao final em dura realidade, a trilha sonora que fala, os delírios da grande mãe que embala… Folman inquieta. Onde você estava naquele dia do último massacre, da última violência cometida contra os mais fracos? O que você faz enquanto centenas mofam nos porões? Como aprendeu a conviver com o horror, sem implicar-se nele? Como recordará sua vida, para contá-la, quando os livros derem voz aos injustiçados de sua geração? Não se engane: o recalcado fala através de máscaras mortíferas, E sempre retorna em carantonhas medonhas.

Um filme obrigatório.

A autora é Professora de Filosofia

Valsa com Bashir (Waltz with Bahir, Israel 2008) de Ari Folman. 88 minutos.

11/08/2009

caderno3@diariodanordeste.com.br